覚えておきたい動詞の五段活用の基本

こんにちは!オンライン家庭教師WAMです(^^)/

今回は【覚えておきたい動詞の五段活用の基本】についてお話します。

国語の中で皆さんが苦手とする傾向があるのが「文法」です。

「学校のテストや模擬試験で、文法の範囲が苦手でなかなか高得点が取れない…。」

「小学生のころは国語の文法は得意だったのに、覚える量が多くなってきて分からなくなってしまった…。」

などということはありませんか?

文法は、一定の規則さえ理解してしまえば簡単です!

今回は、『文法に苦手意識のある方必見!』

覚えておきたい動詞の五段活用の基本についてご紹介します!

Contents

文法とは

「文法」の意味は、 文章を構成するきまりや規範のことです。

その中で品詞とは、文法上の性質よって分類した単語のグループのことを言います。

品詞は大きく自立語と付属語の2つに分かれています。

自立語とは、単独で文節になれる単語であり、反対に単独で文節を作れず、常に自立語のあとについて文節を作る単語を付属語といます。

品詞の種類

すべての品詞を紹介します。

活用のある自立語

動詞

活用がある物事(用言)の動作・作用・存在を表す単語です。

言い切りの形が「ウの段」で終わります。

例:遊ぶ、走る

形容詞

活用がある物事(用言)の性質・状態を表す単語です。

言い切りの形は「い」で終わります。

例:寒い、美しい

形容動詞

活用がある物事(用言)の性質・状態を表す単語です。

言い切りの形は「だ・です」で終わります。

例:元気だ、きれいだ

活用のない自立語

名詞

活用がなく主語になります。

人の名前や物事(体言)を表す単語です。

例:川、富士山

副詞

主語にならない語のうち、主として用言を修飾する単語(連用修飾語)です。

副詞は、

①状態の副詞

②程度の副詞

③陳述(呼応)の副詞

の3種類があり、②程度の副詞は名詞や他の副詞を修飾することもあります。

例:はっきり、かなり、決して

連体詞

※日本特有の品詞名

主語になることはなく、体言(名詞)を修飾して意味を詳しく説明する語で、連体修飾語になります。

例:この、小さな、いわゆる

接続詞

文と文、文節と文節などをつなぐ単語で、単独で接続語になります。

例:また、しかし、それから

感動詞

感動や呼びかけ、応答、あいさつなどを表す単語で、基本的には文頭にあります。

意味が1つで完結するため、独立語になります。

例:まあ、こんにちは、よいしょ

活用のある付属語

助動詞

用言や体言に意味を添える付属語です。

一語では意味が通じず、必ず用言や体言の後に続けて用いられます。

例:育てる+られる→育てられる

活用のない付属語

助詞

単語に付属し、その語句とほかの語句の関係を示すなど言葉に意味を肉付けする語です。

例:私+は+犬+を+飼う→私は犬を飼う

以上のように、全部で10種類の品詞があります。

品詞を分類するような問題がテストではよく出題されるため、必ず覚えておきましょう。

活用とは

今回は10種類の品詞の中からタイトル通り「動詞」に絞って説明していきます。

動詞とは、上記の通り、活用がある物事(用言)の動作・作用・存在を表す単語です。

言い切りの形がウの段で終わるもののことを言います。

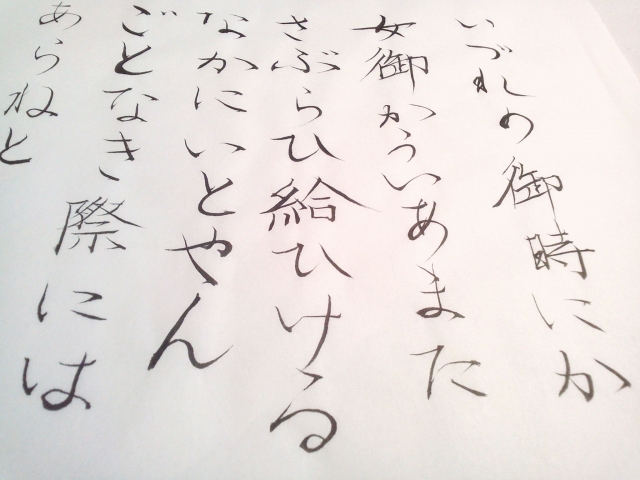

「飲む」を例に挙げて考えてみましょう。

「飲む」という動詞は、使い方によって

「飲ま・飲も」「飲み」「飲む」「飲む」「飲め」「飲め」のように変化します。

これを動詞の活用と言います。

活用形は、未然形・連用形・終止形・連体形・仮定形・命令形の6種類あります。

動詞はその活用の種類によって次の5種類に分けられます。

正格活用…五段活用・上一段活用・下一段活用

変格活用…カ行変格活用・サ行変格活用

五段活用とは

最も多いのがこの五段活用です。

語尾が五十音図の「ア・イ・ウ・エ・オ」の各段の言葉で活用します。

活用の種類は動詞の後ろに「ナイ」をつけて直前の音で見分けることができます。

例:

飲む+ない→飲ま(ma)ない…アの段=五段活用

見(み)る+ない→見(mi)ない…イの段=上一段活用

食べる+ない→食べ(be)ない…エの段=下一段活用

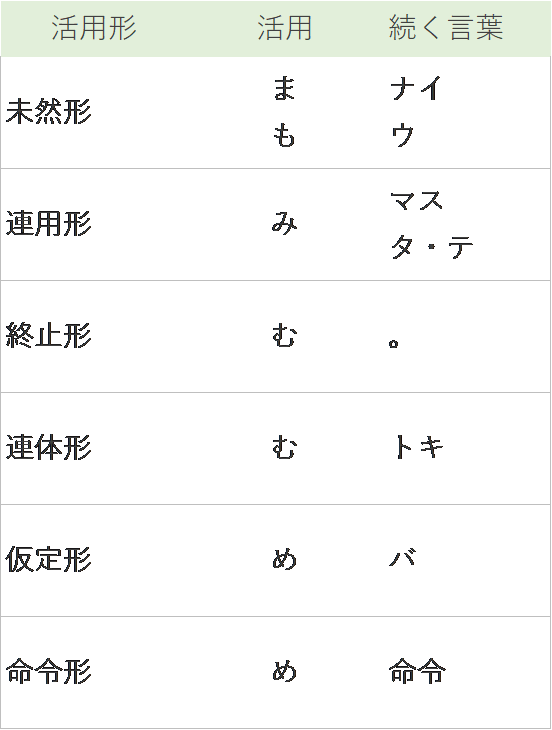

五段活用の例(飲む)

以下の3つは忘れがちなので、気を付けるようにしましょう!

・五段活用の未然形には二つの形がある

・動詞の活用は基本同じ一行の中で行われる。

例:『飲む』の活用は、「飲ま・飲も」「飲み」「飲む」「飲む」「飲め」「飲め」のマ行のみ。

※『笑う』のように、「笑わ・笑お」「笑い」「笑う」「笑う」「笑え」「笑え」とア行・ワ行の二行にまたがるものもあります。

・「略する」などはサ行変格活用だが、「略す」の形で五段活用としても使われることがある

活用形の見分け方

あとに続く言葉を覚えているだけで簡単に見分けることができます。

後に続く言葉はこちら~

未然形 ナイ・ヌ・セヌ・サセル・ウ・ヨウ

連用形 マス・タイ・ナガラ・テ・デ・タ・ダ

終止形 。(言い切りの形)

連体形 トキ・コト・ノニ・ノデ・ノヨウダ

仮定形 バ

命令形 命令の形

学校などでは後に続く言葉を二・三個ずつしか覚えるように指示はされませんが、上記をすべて覚えているとある程度の応用問題も解くことができます。

後ろに体言(名詞)がくる場合は必ず連体形になるので、それも一緒に覚えておいてください。

もっと動詞について知りたい

無料体験はこちらから

音便とは?

五段活用の動詞の連用形は、発音が変化します。

これを音便と言います。

次の3種類があるので必ず覚えましょう。

イ音便

「い」の」形となる

例:書きた→書いた

促音便

詰まる音になる

例:取りた→取った

撥音便

はねる音になる

例:読みた→読んだ

まとめ

動詞の五段活用の基本はご理解いただけましたか?

「少しでも苦手意識がなくなった。」と感じていただけたら幸いです。

文法は定期テストや入試問題で出題されることが多くあります。

配点はそれほど高くはありませんが、1点の差で泣いたことがある人もいると思います。

入試では1点でも多ければ合格に近づきますし、1点でも足りなければ不合格に近づきます。

しっかり学習をすれば点の取りやすい範囲になりますので、1点1点を大切に勉強していきましょう。

0120-333-876

0120-333-876