教えて!英検の各級のレベル

こんにちは!オンライン家庭教師WAMです(^^)/

小学生の後半になったら「そろそろ英検でも受けてみたら・・」

中学生では「受験で必要なので英検でもとったら・・・」

高校生になると「学校で必ず受けろと言われるけど、何かいいことあるのかな?」

みなさんも「英検」という言葉を聞いたことがあると思います。

でも「英検」とだけ聞いても、

はたしてどんなものなのか?

どんなレベルなのか?

取ったらどんなことがあるのか?

いまいちはっきりしないですよね。

今日はそんな英検について教えちゃいます!

Contents

英検って?

日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定のことで、一般的には「英語検定」及び「英検」と呼ばれています。

近年グローバル化社会となり外国の人とも身近に触れ合う機会が増えました。

とりわけ若年層からの英語が重要視されてきていることもあり、若い世代にも人気のある検定でTOEICと並ぶ最も認知度の高い資格試験です。

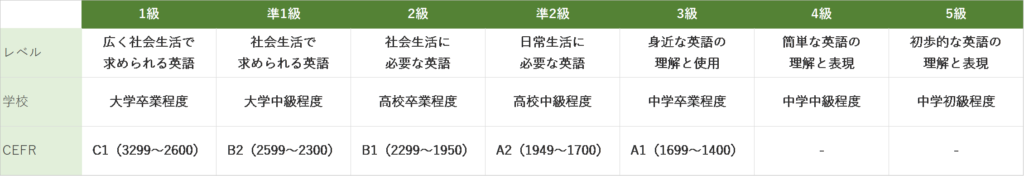

どんなレベルがあるの?

それではどんなレベルがあるのか。

1~5級と準1級、準2級を含め7段階の級が設定されています。

そもそも英検には、受験に対し年齢に制限がありません。

どの級からでも受験ができます。

また出題範囲が学校カリキュラムに沿っているので、自身のレベルを判断するのに適しています。

【5級】

英語を習い始めた人が最初に目指す級で、基礎ができているかチェックします。

【4級】

基礎的でありながら文法の基礎など重要な項目もあります。

【3級】

中学卒業レベルなので、義務教育完了レベルの英語力を試されます。

日常における基本的表現や言い回しの理解などが必要です。

【準2級】

高校中級のレベルとなりますので基礎から応用・実践へ踏み出す級ということになるため、大学入試レベルや海外留学を視野にいれた英語力が試されます。

【2級】

高校卒業レベルで「使える英語力」が求められます。

実生活のさまざまな場面に必要な英語力が試されることになります。

【準1級】

大学中級レベルで、日常生活だけでなくビジネスや研究など幅広く使える英語力が必要となります。

「読む・書く・聞く・話す」の4技能の力を試されます。

【1級】

準1級同様「読む・書く・聞く・話す」の4技能の力が総合的に試されます。

大学上級者レベルとされていて「リーダー(品格)の英語」と言われています。

*CEFR(セファール)

「ヨーロッパ言語共通参照枠」と言われ、言語の習得状況を評価するための「ものさし」として考案されました。

A1:学習を始めたばかりの者・初学者

A2:学習を継続中の者・初級者

B1:習得しつつある者・中級者

B2:実務に対応できる者・準上級者

C1:優れた言語運用能力を有する者・上級者

C2:母語話者と遜色のない熟練者 として分類しています

英検の対策は?

各級合格点数目安

英語の技能ごとの絶対指数で示したCSEスコアで合否を判定します。

各1次試験はリーディングとリスニングの力が試され、

さらに1級から3級にはライティング、

さらに1級から3級には2次試験での面接が課されます。

ですので、英検2級の合格を目指すとなれば

一次試験 1520/1950 (リーディング・リスニング・ライティング)

2次試験 460/650(スピーキング)

合計 1980/2600

が必要になります。

全級ともにマークシートでの記入になるため、マークシートでの解答のトレーニングをしておくことも忘れずに!

【5級】

リーディング

複数の意味を持つ名詞や動詞でも基本的な意味で出題されます。

単文の空所補充問題には、前置詞の使い方が必修です。

会話文の空所補充問題と語句の並び変え問題は、文法の正確な知識が必要です。

リスニング

主に、日常的で身近な事柄について出題されます。

すべて2回読まれます。

単語の正しい発音を身につけましょう。

スピーキング

20語程度のパッセージを黙読してから音読のうえ、パッセージの内容の英語の質問に対しふさわしいものを答えるという問題と、受験者自身に関する質問に答える問題です。

まず、声に出して英語を話すことに慣れておくことが必要です。

【4級】

リーディング

「短文の語句空所補充」「会話文の空所補充」「日本語つき短文の空所補充」「長文の内容一致選択」の4つになります。

5級同様身近な話題からの問題も多く語彙数も多くなります。

リスニング

先にリスニングパートの選択肢を読んでおくことが重要です。

問題が出る前にある程度予想を立てておけば、問題にあたりやすくなります。

スピーキング

5級同様「音に慣れること」が重要です。

【3級】

リーディング

「短文の語句空所補充」「会話文の空所補充」「長文の内容一致選択」の3つになります。

長文の内容一致選択が多くなるため長文の読解に力をいれましょう。

リスニング

4級同様先に、リスニングのパートの選択肢を読んでおくことは必須ですが、同時にリズムやイントネーションにも慣れておく必要があります。

スピーキング

面接形式でのスピーキングテストがあります。

面接では語彙・文法・発音などの基本能力だけでなく、音読30語など英語を使ったコミュニケーションがとれるかを審査します。

ライティング

僅か1問ですが、リスニング・ライティング・リスニングに均等に配点されるため、一定の点数をとる必要があります。

マークシート解答であるほかの技能とは違い手書きでの解答となるため、スペルや語尾変化(複数形など)などをしっかりチェックしてください。

25~30語と限られた文字数での英作文となるため、模範的な解答形式が決まっています。指定された条件に従って解答をする練習をするようにしましょう。

【準2級】

リーディング

「短文の語句空所補充」「会話文の空所補充」「長文の語句空所補充「長文の内容一致選択」の4つになります。

長文の語句空所補充や長文の内容一致選択と、長文問題が多くなるため読解練習が必要です。

なによりも、語彙力が求められます。

特に空所補充には日頃の単語・熟語を知っていれば答えられるものも多いので、語彙力UPを意識しましょう。

リスニング

3級同様、先にリスニングパートの選択肢を読んでおくことは必須ですが、同時にリズムやイントネーションにも慣れておく必要があります。

準2級は実用的なレベルの問題となるため、題材も日常的会話・トピックスから教育や科学・社会的なものまで幅広く、難易度が上がります。

登場人物の性格や話題、場面などもある程度予測し、答えを導く必要があります。

スピーキング

3級に比べると、難易度は極端に上がります。

音読が50語程度と1.5倍になり使用イラストも2枚になります。3級はある程度決まった内容を話すことが出来ればいいですが、準2級では自分の意見や考えを述べる要素が加わります。

鏡の前の自分や友人、家族を相手に、目を見てしっかりコミュニケーションを取る練習をしましょう。

ライティング

「50~60語で、意見とその理由を2つ述べる」という問題が出題されるため、文の構成を意識して英作文練習を進めてください。

理由や具体例を考えてから賛成か反対かの立場を書けば書きやすいので、日頃からアイデアなどを考えておくとよいでしょう。

【2級】

リーディング

「短文の語句の空所補充」「長文の語句の空所補充」「長文の内容一致選択」の3つになります。

長文で出題されるテーマは政治・経済・テクノロジ―文化・宗教・環境など多岐にわたります。専門的分野も多く、難易度は大学共通テストレベルと言われ、長さは準2級の1.5倍になります。

文自体が長く構文や関係詞などが多く使われているため、主語・述語の捉えかたが重要になります。

スピーキング

パッセージが60語程度とイラストも3枚で、3級はある程度決まった内容を話すことが出来ればよいですが、自分の意見や考えを述べる要素が日常生活の話題から社会性のある話題になります。

難易度は少し上がりますが、構成は変わりません。

言われた事に適切なタイミングで答える反射神経も必須です。

リスニング

2回繰り返されていた問題文が1回になり、第一部では選択肢の記載もなくなります。

準2級よりも使われている単語や表現のレベルがあがるため、紛らわしい選択肢が多くなります。

キチンと聞き取れなかった部分があっても、正解に目星を付けることが重要です。

ライティング

自分の意見を80~100字の英文で書かなくてはなりません。

与えられたトピックに対し理由を2つあげて自分の意見を述べるは同じですが、POINT(3つ)を使って書くことが求められます。

リーディング同様に、文字数が長くなった分内容が重要になります。

普段から新聞やニュースなどの情報に興味をもち、自分がどう考えるかトレーニングしておきましょう。

【準1級】

リーディング

「短文の語句・空所補充」「長文の語句・空所補充」「長文の内容一致選択」の3つです。

この中でも、長文問題が難関となり、専門的分野の話で制限時間が短くボリュームがあります。

英語をそのまま理解することが求められます。

時間配分を意識しましょう。

リスニング

スピードが早く、内容も難しいです。

内容をイメージできるようにしていきましょう。

和訳すると音声についていけなくなるため、大意をつかむことに集中してください。

スピーキング

音読はなくなります。

イラストが4枚に増え、意見を述べる問題が4問に増えます。

2分の制限時間があるため難易度があがります。

ライティング

自分の意見を120~150字の英文で書かなくてはなりません。

時事問題が出題されることが多く、英文の時事問題なども読んでおく必要があります。

約30分で書くことになるため文字に起こす練習が必要です。

【1級】

リーディング

「短文の語句・空所補充」「長文の語句・空所補充」「長文の内容一致選択」の3つです。

準1級同様、長文問題が難関です。

ライティングの記述の量も多いため、時間を残すためにもスピーディに解いていかなくては間に合いません。さらに、長文問題のテーマがかなり専門的になるため、知識のインプットがかかせません。

英字新聞や英字雑誌などを、日頃から読んでおきましょう。

リスニング

準1級同様スピードが早く、内容も難しいです。

内容をイメージできるようにしていきましょう。

また、先読みが大切です。1級ともなると、小手先のテクニックだけでは通用しません。

推測して理解ができるよう全体像をつかむトレーニングが必要です。

スピーキング

1級とは違い、5つのトピックカードを使います。

自由会話、2分間のスピーチ、スピーチに関してのQ&Aとなるため、非常に高度な出題になっています。自身の言葉でスピーチできるように、社会性の高いテーマに触れておくことが重要です。

ライティング

自分の意見を200~240字の英文で書かなくてはなりません。

賛否の分かれるテーマが多く、内容・構成・語彙・文法の観点から採点します。

ライティングにかけられる時間は25分程度と短く、制限時間内に指定された文字数を書く練習を重ねないと書けるようにはなりません。

正確なスペル、構成で書くトレーニングをしておく必要があります。

英検の勉強法は?

5~4級

be動詞をしっかり理解することや、身近なものを英語で言えるかが重要です。

英語の基礎を徹底して抑えましょう。

3級

なにより、中学英語の英単語・熟語をしっかり覚えましょう。

同時に、現在完了や関係詞などの文法も理解ておくことが大切です。

準2~2級

単語や文法の理解に加え、長文の読解力が問われます

英文読解が難解になるため、長文の演習量を増やしましょう。

準1級

ライティングに力をいれる必要があります。

日記のようにまとまった英文が書けるように練習していきましょう。

また、語彙力も必要になります。

実際の新聞記事や雑誌の記事などからの出典になるため、時事英語を理解するための語彙力や読解力が必要となるのです。

1級

語彙力を徹底的に鍛えましょう。

同時に、スピーキングによる自己表現力の向上をめざしましょう。

単語レベル

5級

中学1年生で習う単語に相当します。

家族や趣味・スポーツといった身近なことに関する単語が多いことが特徴です。

4級

600~700語を理解し活用することが求められます。

過去・未来・比較などの表現や不定詞・動名詞などの出題もあります。

3級

ライティングも加わるため、熟語もしっかり覚えることが大切です。

準2級

身の回りの日常会話から教養を深める化学・社会的な話題などテーマが幅広く、応用力が必要です。

準2級合格には、3級の2倍の単語量があります。

2級

覚えなくてはならない単語は、多種多様となります。

社会問題や環境問題などのトピックにまつわる単語を意識的に覚えましょう。

熟語も多く出題されるため、効率よく覚えましょう。

準1級

2級の1.5倍となるため、類義語や対義語なども意識して覚えていきましょう。

単語量が多くなるので、単語の起源や一部から想像することや接頭語・接尾語を意識することをおススメします。

1級

準1級の2倍弱で、大学上級者レベルの単語力が必要です。

新聞や雑誌ではなく洋書や英文雑誌からの単語が多く、普段から洋書を読む習慣をつけましょう。

英検のメリット

英検に合格すると、大学の外国語の単位として認められたり、奨学金や学費の免除をされたりなど、優遇されることがあります。社会人の場合は、国家資格である全国通訳案内士などは英検1級合格者に英語の試験免除の措置を行っています。

また、企業での採用の際、英検という検定は担当者のほぼ全員が知っている検定であり、ビジネスシーンで活用できる英語力の持ち主として自分の能力を証明することができます。

まとめ

英検は日本で一番身近にある英語の検定になります。

その歴史も長く、各種学校やさまざまな企業の中で英語力の評価基準とされています。

検定と聞くと堅苦しく考えてしまいがちです。

しかし、これからのグローバル社会において外国語(英語)はコミュニケーションのツールなのです。

まずは英検で自身の実力を測ってみてはいかがでしょうか。

0120-333-876

0120-333-876