大学入試とは? ~受験勉強を始める前に知っておきたい基礎知識~

こんにちは!オンライン家庭教師WAMです(^^)/

2021年度より実施されている「大学入学共通テスト(共通テスト)」に代表されているように、

近年教育改革が進んでいます。 なぜ、教育改革が必要とされているかについて最初に少し触れておきましょう。

なぜ、教育改革なのか

時代はいつも変化しているので、その変化に対応した力を持っている人材を社会は必要としています。

社会に出る前の準備期間ともいえる学生時代に、どんな力をつけておくかが常に注目されているのです。

2020年教育改革では、小・中学校と高等学校における「新学習指導要領」の導入が最も大きな影響力をもつ変更点となりました。小学校では2020年度から、中学校は2021年度から、高校は2022年度から全面実施されました。新学習指導要領では、新たに3つの軸として、「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力など」「学びに向かう力、人間性など」を基にした学びを提供しています。

AIの進展やグローバル化、少子高齢化などの社会環境の変化は、これからの社会が正解のない社会になっていくことを予感させるのに充分なものと言えるでしょう。私たちは予測の難しくなっていくこれからの社会で、様々な課題と向き合い、それを解決していかなければならないようになっていきます。

これまでの教育は、正解ばかりを求めるものであるとされていました。

このままでは、正解のない社会に対応できないと考えられたことが今回の教育改革の出発点になっているようです。

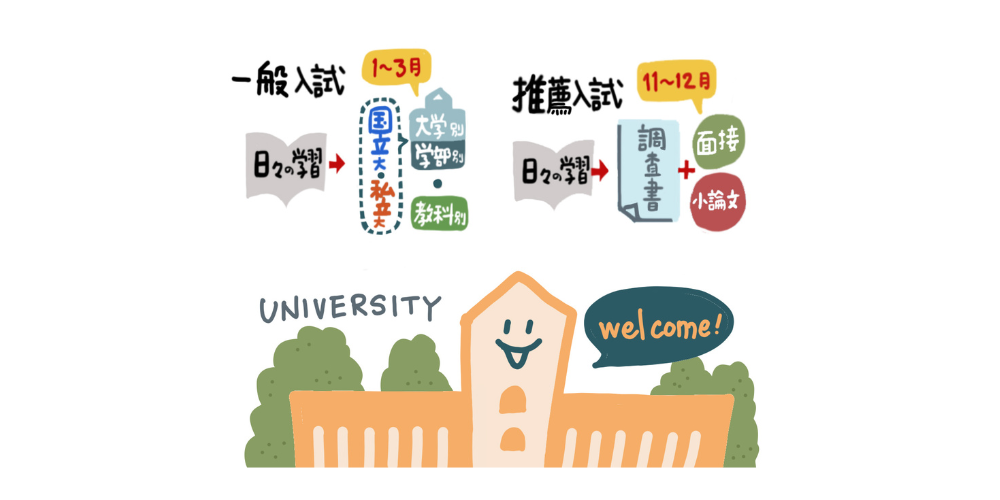

大学入試の種類を知ろう

大学入試制度は、大きく以下の3つに分けることが出来ます。

1. AO入試・・・総合型選抜

2. 推薦入試・・・学校推薦型選抜へ

3. 一般入試・・・一般選抜へ

いずれも、「学力の3要素」を問う入学試験へと変化しています。

個々に、試験の内容と目的がどう変わっているかをみていきます。

総合型選抜

書類審査と面接などを組み合わせて、志願者の能力・適性や学習意欲などを総合的に評価する入試方法。

学校推薦型選抜

在籍している高校の校長推薦に基づき、高校での学習成績や活動内容に加えて、小論文や口頭試問、「共通テスト」の結果などで評価する入試方法。

一般選抜

大学ごとの学力試験や面接、小論文などで合否を決める入試方法。

(国公立大学では、「大学入学共通テスト(共通テスト)」の受験も必須。私立大学でも、「共通テスト」の利用が増えている。)

と、まとめることができます。

それぞれの特徴と日程は、以下の通りです。

総合型選抜

①学校長の推薦は不要で、出願要件を満たしていれば受験できる。

②面接や面談、レポートなど大学によって独自の選考方法があるが、学力も考慮される。

【出願日程】 例年9月頃(エントリー 6~7月以降)

【合格発表】 例年11月頃

総合型選抜の出願は9月以降ですが、大学によっては出願前に「エントリー」という段階を設けている場合もあります。

エントリーとは「総合型選抜を受けるための手続き」であり、エントリーした生徒に出願資格が与えられます。

早い大学では6~7月から受け付けています。

また、エントリーが単に「出願」を意味する大学もあるなど、エントリーについては大学ごとに解釈・利用法が異なるので各大学の情報をよく参照するようにしてください。

学校推薦型選抜

高校時代の活動実績(勉強、スポーツ、課外活動など)を評価する入試です。

「一定値以上の学習成績の状況(旧・評定平均値)+学校長の推薦」が出願条件の主流となっています。

試験内容は、書類審査・面接・小論文・学力検査(大学入試共通テスト)などがあります。

指定校制推薦と公募制推薦

・指定校制推薦は、大学が指定した特定の高等学校の生徒のみ受験可能。

・公募制推薦は、大学が規定する出願条件を満たしていれば、どの高等学校の生徒でも受験可能。

【出願日程】 例年 11月1日~

【合格発表】 例年 12月1日~(基本は一般選抜試験の10日前まで)

一般選抜

筆記試験に加え、調査書や受験生本人が記載する書類、英語の外部検定試験スコアなども入れた総合評価型の入試です。

【実施日程】

・前期日程:2月初旬~中旬頃まで

・後期日程:2月下旬~3月上旬まで

受験科目について

国公立大学

それぞれの大学が共通テストで課す教科・科目を設定しているため、

受験生は志望する大学・学部・学科に合わせて、共通テストの受験教科・科目を選択します。

国公立大では多くの大学が5教科以上を課します。

私立大学

私立大の一般選抜は、3教科が基本です。

文系学部では英語、国語のほか地歴・公民や数学から1科目を選択し、理系学部では英語、数学、理科というパターンが一般的といえます。配点は大学・学部・学科によってさまざまで全科目同じ配点の場合もあれば、特定科目の配点を高くしているケースもあります。

また都市部の私立大を中心に、出願時に「主体性・多様性・協同性」に関する経験などを提出する動きが広がっているので、提出書類などはしっかり確認しておきましょう。

まとめ

大学入試は、国公立・私立大学によって、また理系・文系の選択によって大きな違いがあります。

入試の方法によっても、出願期間や試験日程が異なっており、どの方法を選ぶかによって準備が異なってきます。志望校を早くに絞って、2年生の後半からは様々な事を調査して早めの準備にかかっておくことが大事になってきます。

皆さんの大切な将来の為に、しっかりと準備にかかりましょう。

この記事が少しでもその助けになれば幸いです。

0120-333-876

0120-333-876